鎌倉五山第5位の「浄妙寺(じょうみょうじ)」は臨済宗建長寺派のお寺で、本尊には釈迦如来が安置されています。

鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」に早くから付き従った「足利義兼」が創建し、鎌倉における足利家の菩提寺として有名です。

「浄妙寺」は当初「極楽寺」と呼ばれ、お寺を開いたのは「退耕行勇(たいこうぎょうゆう)」と伝えられ、はじめ真言密教を学んでいましたが、鎌倉五山第3位の「寿福寺」などの住職を務め、「源頼朝」や、その妻「北条政子」も学んだとされる僧侶「栄西(えいざい)」に弟子入りし、臨済宗で修業したと言います。

また、鎌倉幕府を滅ぼし、室町幕府初代将軍となった「足利尊氏」の父親「足利貞氏」の墓所があることでも有名です。

近くには「浄妙寺」と同じく、足利家とゆかりの深い竹林で有名な「報国寺」や、茅葺きの造りと十一面観音が雰囲気を醸し出す「杉本寺」も一緒に参拝するのがオススメです!

- 体力に自信ない方は鎌倉駅からバスがオススメ

- 茶室「喜泉庵」で抹茶と枯山水が楽しめます

- 広々とした境内はリラックス度№1

- 周辺でも貴重な「お手洗い」がある

- 高台の景色をみながら「石窯ガーデンテラス」でランチができます

- 近くの「報国寺」や「杉本寺」もオススメ!

「徒歩」や「バス」でのアクセス

鎌倉「浄妙寺」へ徒歩でのアクセスを写真で分かりやすくご案内していきます。

「浄妙寺」へは「JR鎌倉駅東口」から向かいます。徒歩で行く場合は写真奥方向へ真っ直ぐ進んで「鶴岡八幡宮」の参道「若宮大路」へ出ましょう!

「鶴岡八幡宮」へ突き当たったら目の前を走っている「県道204号」を右折してずっと道なりです。

「JR鎌倉駅」東口5番乗り場→「鎌23太刀洗」「鎌24金沢八景またはハイランド」行き「浄妙寺バス亭」下車です!(詳細は→京浜急行バス「鎌倉駅」時刻表)

「鶴岡八幡宮」の目の前の「県道204号(金沢街道)」を右折するとこのような感じの通りへ出ますので、ずっと道なりに行くと鎌倉「浄妙寺」へ着きます。

道沿いに「大学前横国大付属小中前」バス停がありますので、「鶴岡八幡宮」参拝後にバスで「浄妙寺」へ行く方はご利用くださいね!鎌倉「浄妙寺」へは、県道204号を道なりに進んで行きます。

「鎌倉浄妙寺郵便局」こいつが見えてきたらもうすぐです。

先ほどの「岐れ路」交差点から「金沢街道(県道204号)」を5~10分ほど進みます。郵便局の先には「報国寺交差点」があります。

「報国寺交差点」を右折すれば、ミシュランガイドにも載っている、美しい竹林で有名な「報国寺」があります。

徒歩や自転車で行く場合の詳しい案内はこ「報国寺」の記事を参考にしてください↓↓↓(浄妙寺と報国寺はほぼ同じ場所にあり行き方も同じです!)

「鎌倉浄妙寺郵便局」を過ぎてさらに行くと「チバ薬局」さんが見えてきます。この手前を左に曲がります。

このままさらに県道204号を行くと↓↓↓などがあります。「明王院」や「光触寺」があります。

バスでアクセスされる方は、写真に写っている「浄明寺」バス停で下車してくださいね!

鎌倉「浄妙寺」のすぐ裏にはに駐車場もあるので、車で行くことも可能です。

こんな看板が・・・歩いてる分にはぶつからなそうです。車とかかな?

春はこの通りは桜がキレイだろうなぁ。

「浄妙寺」へアクセス完了!

「参拝用駐車場」

「浄妙寺」の山門脇には参拝用の駐車場があります。

駐車可能台数→20台

1時間につき500円

「山門・石畳の参道・花塚」

迫力ある「浄妙寺」の山門。

鎌倉の色んなお寺をまわったけどシンプルで良いですね。

そして「浄妙寺」の受付の方が凄く雰囲気良かった。

ありがとうございます。

そうすると、また来たくなりますね。

お、デッカイ「本堂」が見ますね。

びよ~んと伸びる石畳の参道。

「浄妙寺」は広々していてリラックスできます。

庭園もなんだかお寺のゆったりした空気を反映しているような・・・

日差しもあって快適な気温でした。

花を供養する「花塚(はなづか)」

気が付かれましたか、何者かがいることに・・・・花をつついていました。食べるのかな???

「本堂・喜泉庵の抹茶・石窯ガーデンテラス」

こちらが浄明寺の「本堂」です。なんかすっごく広々!!!

たたずまいもゆったりしているなぁ。

そして本堂は「方丈(ほうじょう)」でもあります。「方丈」というのは、昔は住職さんの住まいのことだったそうです。

現在は行事を行ったりするときなどに使います。

「はるばるまいりて、おがむ観音~」詩が詠まれています。

本堂前、縁側に木製の板が敷かれています。お賽銭箱の前まで下足のまま上がれます。

「浄妙寺」の本堂内部はシンプルで清潔感がありますな。不謹慎ですが、ここで昼寝した気持ち良いだろうなぁ・・・

うはっ!?木魚がすごく叩きたい・・・田舎の親戚のおじさんは法事のときバンバン叩いていましたね・・

本堂を見学した後はこちらの道を奥に向かいます。

こちらは境内にある「喜泉庵(きせんあん)」です。渋い外観がGOOD!!!

「浄妙寺」は鎌倉五山第5位。そのむかし「鎌倉五山」のお坊さんが集まりお茶会をしたそうな。

この建物は1991年に再建されたものだそうです。

「喜泉庵」では抹茶とお菓子がいただけます。

「喜泉庵」の正面入口です。良いなぁ~雰囲気ある!

のどかで良いところだな~鳥の声も聞こえてきて癒される・・・

「枯山水の庭園」

こちらが「喜泉庵」内部の枯山水の庭園です。この縁側に座って抹茶を楽しめますよ!

美しい庭園にあると「お手水」も一味違って見えるなぁ。石庭を眺めているとボーっとしてくる。

むむ?リスがいました!可愛いんですが、お寺の木をかじったりと食害があるそうです。

「浄妙寺」や近くの「報国寺」参拝後に「ランチ]される方はこちらがオススメ!!!

ここはお寺の中なんだよな・・・なんか牧場でもありそうな雰囲気・・・

お!「石窯ガーデンテラス」の表札を発見!!!見上げたらお店が!!!

詳細はこちら→「石窯ガーデンテラス」

「浄妙寺」の「石窯ガーデンテラス」は高台にあるので景色がとても美しい!!!山の上なのに結構お客さんが入ってました。

「足利貞氏の墓・浄妙寺の歴史」

ここ「浄妙寺」には「足利貞氏」のお墓があります。鎌倉幕府を滅ぼして室町幕府を開く「足利尊氏」の先祖ですね。

「浄妙寺」ちかくの「報国寺」は「足利尊氏」のおじいちゃんにあたる「足利家時」が建立したとされます。

「足利貞氏公墓所」です。

足利家と鎌倉幕府

父である「足利家時」が自害したことにより10歳という年齢で足利氏当主となりました。

足利家は鎌倉幕府執権である北条家と関係を深くしており、「貞」の字は、当時の北条執権家の第9代執権「北条貞時」から賜ったものです。

「得宗の名前」と「足利家をあらわす氏」を名乗ってきた祖父までの慣例にならい貞氏と名乗りました。

一世代前の執権「北条時宗」は蒙古襲来への勝利を祈願して、「惟康親王」を「源惟康」という「源氏の将軍」とすることによって「源頼朝」の加護にあずかろうとしました。

このときから源氏将軍を再興させようという動きが出てきました。

足利氏は「源氏の血筋」であったことから、将軍に相応しいと思う人間が増えて行きました。

この流れは、足利氏に叛心があるのではないかという疑いをもたらしたとされています。

そのころの貞時の父「足利家時」は、積極的に執権の「北条時宗」へ協力する姿勢を見せていましたが、時宗の死後まもなくして自害しています。

現在では「源氏将軍再興」を企てるものから担がれることを防ぎ、「北条時宗」に殉死することで執権である北条氏に対し誠意を尽くすための行為であったという説が有力なようです。

父、家時の死後貞氏は、霜月騒動(1285年)や平禅門の乱(1293年)の乱などたびたび「源氏将軍再興」のたくらみに担がれそうになりますが、積極的に執権北条家へ協力し近づくことで足利家の安泰を図っていきました。

当時の執権「北条貞時」が亡くなると、当時では破格の230貫の大金を納めるたり、生前の貞時が執権を辞職し出家すると、自らも出家したりなど、様々な対策をとっていたようです。

鎌倉幕府が打倒される直前まで足利家は北条執権家の協力者として存在していたようです。

「足利尊氏邸跡」

「浄妙寺」の近くには、貞氏の息子である室町幕府初代の「足利尊氏」が住んでいた跡地があります。

北鎌倉には「足利尊氏」の墓所がある「長寿寺」があります。

行勇律師(1163~1241年)は相模国酒匂(小田原市)の人で初名は玄信、荘厳房(しょうごんぼう)と称した。

幼くして薙髪出家し、真言密教を学んだ。

養和元年(1181年)には「鶴岡八幡宮」の供僧となり、ついで永福寺、大慈寺の別当にも任じ、文治四年(1188年)「足利義兼」が当山を建立すると、その門に入って臨済宗を修め、栄西没後は「寿福寺」二世に任じている。

「源頼朝」やその妻「北条政子」に信任されて戒を授ける一方、「所住の寺、海衆満堂」といわれるほど信望され、実朝もあつく帰依した。

仁治二年七月、東勝寺没した。

墳墓旧跡

天生年間(1500年代)僧が一堂に茶を喫した喜泉庵があった。

平成三年復興、開席、庭園は杉苔を主とした枯山水である。

喜泉庵で抹茶を喫することができる。

本堂うらの墓地に足利貞氏の墓(鎌倉文化財)がある。

「新編相模国風土記稿」に「元弘元年九月五日讃岐守貞氏卒しければ茶毘して当寺に塔を建つ」とあり、古くから、当寺中高開基貞氏の墓塔と伝えてきた。

貞氏(1331年没)は家時の子で「足利尊氏」の父。

塔には明徳三年(1392年)の銘がある。

熊野社は当寺の鎮守で、もと浄妙寺地区の村社。

祭神は素盞鳴尊(スサノオノミコト)。例祭は九月十七日である。

境内には尊氏の兄、高義が建立した延福寺や直義創建の大休寺などもあったが、いまは廃された。

寺の略史

当寺は稲荷山と号し、鎌倉五山第五位の寺格をもつ臨済宗建長寺派の古刹である。

源頼朝の忠臣で剛勇の士であった「足利義兼」(1199年没)が文治四年(1188年)に創建し初め極楽寺と称した。

開山は退耕行勇(たいこうぎょうゆう)律師で、当初は密教系の寺院であったが、建長寺開山蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)の弟子月峰了然が住職となってから禅刹に改め、ついで寺名も浄妙寺と称した。

寺名を改称したのは正嘉年間(1257~59)とみられる。

歴代の住持には約翁徳倹(やくおうとくけん)、高峰顕日(こうほうけんにち)、竺仙梵僊(ちくせんぼんせん)、天岸慧広(てんがんえこう)など名僧が多い。

中高開基は足利尊氏の父貞氏で、没後当寺に葬られた。

至徳三年(1386年)足利義満が五山の制を定めた頃は七堂伽藍が完備し、塔頭二十三院を数えたが、火災などのため漸次衰退し、現在は総門、本堂、客殿、庫梩等で伽藍を形成している。

境内は国指定史跡。

(浄妙寺発行のパンフレットより)

「藤棚・鎌倉お手洗いマップ」

浄妙寺の「藤棚」です。咲いてるときに来てみたいな。

足利貞氏公募所を出ると、鎌倉お手洗いマップが!

「報国寺エリア」はお手洗いが少ないので助かります!!!

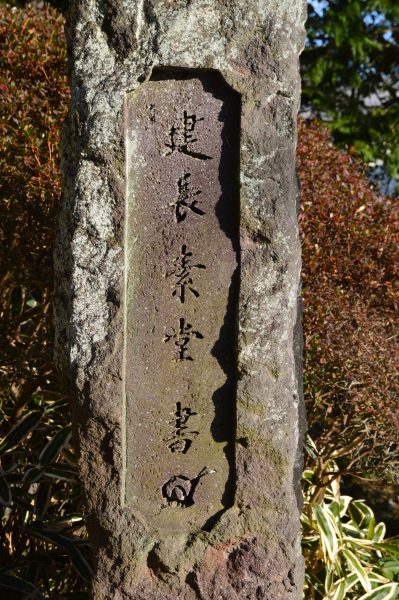

「御朱印・謎の社・建長素堂書」

御朱印は社務所で頂くことが出来ます!

- 浄妙寺の御朱印

- 鎌倉三十三観音第九番の御朱印

- 鎌倉十三仏第二番 の御朱印 (各300円)

立ち入り禁止になっている社があります。詳細は不明でした。

「建長寺」に素堂老師というお坊さんがいたそうです。

その素堂老師が書かれた文字とカタツムリ???とのことです。

そんなこんなで、山門から境内を振り返る。

お寺に着いたときにメチャクチャ感じよかった受付の人がいたのですが・・・なんと!受付に誰もいない(笑)ゆるすぎてなごみました・・・ありがとうございました!

「浄妙寺」山門前の通りを境内から見たところ。

春にはここが桜でいっぱいになるかな。また来ます。

「みどころ」まとめ

鎌倉「浄妙寺」はゆったりしていて大変リラックスできる場所でした。

近くには竹林で有名な「報国寺」などもあるので合わせて行ってみると楽しめますよ!

広々とした解放感と、お寺の人の緩くなごやかな雰囲気は鎌倉でもトップクラスだと思います。

有名な割に遠方のせいか人も少なめなので、静かなお寺が好きな人にはぜひ参拝してみて欲しいです!

参拝のポイントまとめ↓↓↓

- 体力に自信ない方は鎌倉駅からバスがオススメ

- 茶室「喜泉庵」で抹茶と枯山水が楽しめます

- 広々とした境内は鎌倉でリラックス度№1かも

- 「浄妙寺」は周辺でも貴重な「お手洗い」がある

- 高台の景色をみながら「石窯ガーデンテラス」でランチができます

- 近くの「報国寺」や「杉本寺」もオススメ!

みなさんの鎌倉観光の参考になれば幸いです!

「浄妙寺」に関係する近隣スポットはこちら↓↓↓

住所 〒248-0003 神奈川県鎌倉市浄明寺3-8-31

TEL 0467-22-2818

定休日 無休

拝観時間 9:00~16:30

拝観料 100円

駐車場 有り 20台 500円(1時間)

コメント