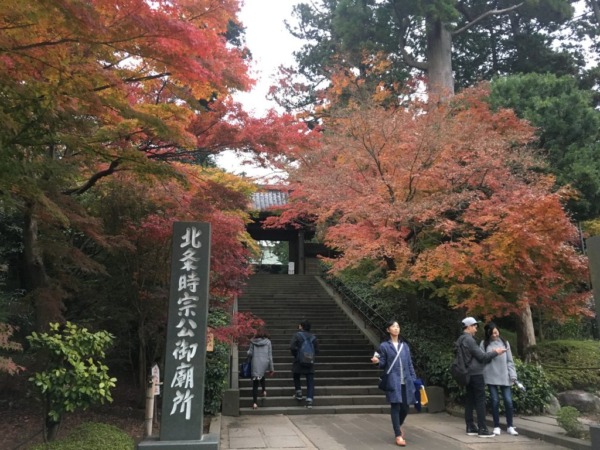

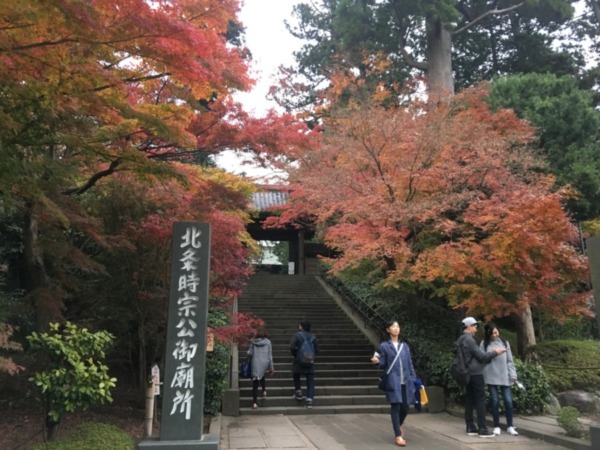

広大境内に紅葉やあじさいが美しい!北鎌倉の「円覚寺」をご紹介します!

2度にわたるモンゴル帝国の襲来を防いだ、鎌倉幕府第8代執権「北条時宗」の菩提寺としても有名です。

最寄り駅「北鎌倉駅」からのアクセス

「北鎌倉駅東口」からのアクセスを分かりやすく写真と一緒にご案内します!

「鎌倉駅」からは電車かバスで「北鎌倉駅」まで移動するのがオススメ

- 電車で移動の方は「JR鎌倉駅」からJR横須賀線で「北鎌倉」へどうぞ。

- バスの方は、JR鎌倉駅東口ロータリー②番乗り場から「大船駅東口行き」に乗車バス停「明月院」下車です。

- 不安な方はバス停「北鎌倉」で下車してこちらの記事を参考にアクセスしてみてくださいね!

黄色の看板に書いてあるように、このまま真っ直ぐ進んで東口へ出ます。

東口を出て右に曲がるとこんな感じの道に出ます。丁度左手に「三門」へ続く階段が見えて来ます。「円覚寺」を過ぎてしばらく行けば「北条時宗」のお父さん「北条時頼」 の菩提寺「明月院」へ行くことができます。

秋には紅葉のコラボ写真が撮れるこちらの踏切。この後ろに円覚寺入り口があります。「北鎌倉駅東口」から3分以内で着きます。

紅葉が素敵な円覚寺の山門付近。お疲れさまでした!!!

「三門・桂昌庵・十王堂」

「円覚寺」へ足を踏み入れると壮大な「三門」が現れます!

三解脱(空、無相、無願)を象徴する円覚寺の「三門」は、様々な煩悩を消し、解脱の世界に至る門を表しています。

「円覚寺」境内でたまに出会うことが出来るネコちゃん・・・しいちゃんという名前なのだそう。人懐っこくて色んな人にナデナデされていました。出会えたあなたはラッキー!

円覚寺の山門越しに撮ると明るさが違って見えてキレイです。

円覚寺の三門近くにある「桂昌庵」には閻魔大王が祀られています。死後の世界で人々に悪行に対する裁きを与え、来世の運命を決定する十人の王を「十王」と呼んでいます。

「桂昌庵」に安置されている十王像は、山ノ内を流れる小袋谷川に架けられた鎌倉十橋の一つ「十王堂橋」にあった十王堂に安置されていた十王像。

宋帝王の胎内に納められた名札から1717年(亨保2年)頃に次々と造られたようです。

「桂昌庵」には弓道場があり、タイミングが良ければ鍛錬をしている姿を見ることができます。

閻魔様!お顔が怖ろしいです。

なんと!ラッキーな事に弓道の練習をしている所を見学できました!入り口のネコちゃんも見れたしツイてます!

「松嶺庵・選仏場・龍陰庵」

円覚寺境内の「松嶺庵」は、円覚寺百五十世叔悦禅懌(天文4年1535年没)が不閑軒として創建した。

足利晴氏の姪であり中興の祖となった松嶺院妙円尼(松岡東慶寺十八世瑞山尼の姪)から寺領の寄進を受け、松嶺庵と改称したと伝えられている。

仏を選び出すという意味の選仏場は、修行に励む僧侶の坐禅道場です。

元禄12年(1699)に伊勢長島城主「松平忠充」が、江戸の月桂寺・徳雲寺住職一睡碩秀の薦めにより、大蔵経を寄進し、大蔵経を蔵する場所として禅堂とともに建立した。

中央に祀られているのは南北朝時代の「薬師如来像」で、平成15年(2003)には、円覚寺百観音霊場の1として、「大慈大悲観世音菩薩像」が安置されました。

薬師如来像と大慈大悲観世音菩薩像。金屏風に黒の仏像がしぶい!

「居士林・座禅会・龍隠庵」

「円覚寺」境内にある「居士林」ここで土日に座禅の一般体験が開催されています。一度参加しましたが、凄く趣のある道場で静かに座禅が組めます。

最近では参加者がかなり多くなってきたようです。この道場は江戸時代に剣道場として使われていた建物を移築したものです。

老朽化で取り壊して新しくするそうなので、今しか体験できません。

居士林(濟蔭庵)

明治の頃より円覚寺では、在家の人の座禅(居士林)が盛んになり、山岡鉄舟鈴木大拙、夏目漱石などの虎児が参禅しました。

大正11年にこの濟蔭庵に居士の座禅道場として居士林が開設されましたが、大正15年に消失、早大濟蔭団が中心になり復興運動を起こしました。

幸いなことに柳生新陰流の剣道場を柳生基夫氏が寄付を決断され、昭和3年にこの濟蔭庵に移築して以降80年近く、学生や社会人が中心となって雲水と同じように修行する学生座禅会、土日座禅会を運営してきました。

堂内には本尊の不動明王がまつられ、「頭燃を救うが如し」の扁額が掲げられ、心の安らぎを求めて座禅に来る人を持ち受けています。

現在も学生坐禅、土日坐禅会など、初心者でも参加できる坐禅会が定期的に開かれています。

早朝6時からの「暁天坐禅会」は無料で参加できますが、遅刻厳禁です!

「本尊・法堂跡・寺の歴史」

円覚寺のご本尊は冠を被っていることか「宝冠釈迦如来」と呼ばれ、華厳の「盧遮那仏」とも呼ばれています。

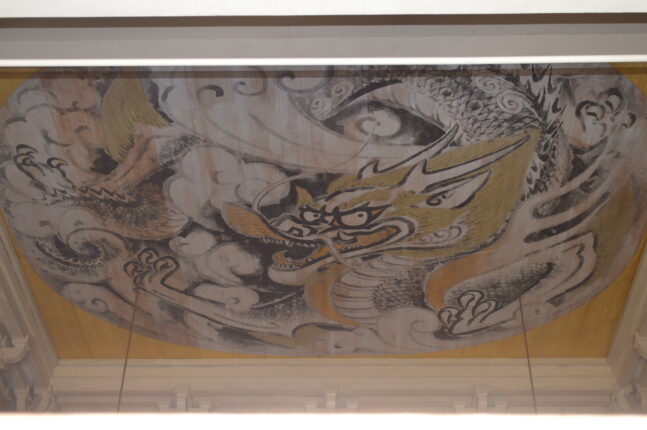

天井の「白龍図」は、画家の前田青邨氏(1885〜1977)の監修により、同じく画家の守屋多々志(1912〜2003)によって描かれたものです。

法堂とはお坊さんが説法をする場所です。円覚寺では1323年に9代執権北条貞時公の13回忌法要に法堂が建立されました。(円覚寺創建から約40年後)

法堂建立の寄付をした人の中には、後に鎌倉幕府を滅ぼすことになる「足利尊氏」の父「足利貞氏」も名を連ねています。

法堂建立の10年後(1333年)に鎌倉幕府は滅亡することとなります。この円覚寺の法堂も1374年の火災により焼失しました。

鎌倉時代1282年に執権だった「北条時宗」が中国から招いた「無学祖元禅師」により、円覚寺が開かれました。

「北条時宗」は18歳で執権職につき、「無学祖元禅師」を師として深く禅宗に帰依されていました。国家の鎮護、禅を弘めたいという願い、そして「蒙古襲来」(モンゴルのチンギスハーンが襲って来たやつ。)による殉死者を、敵味方の区別なく平等に弔うため、円覚寺を建てることにしました。

円覚寺のお寺が立てられたときに、大乗経典(今でいう教科書みたいなもの)「円覚経」が出土したことからといわれます。

山号である「瑞鹿山」は、本堂が完成した際、開山「無学祖元禅師」の法話を聞くため白鹿が集まったという逸話からつけられた。

「無学祖元禅師」の教えは「高峰顕日禅師」「夢窓疎石禅師」と受け継がれ、その教えは室町時代に日本の禅の中心的存在となり、 五山文学や室町文化に大きな影響を与えました。

円覚寺は建てられてから北条氏をはじめ朝廷や幕府からの手厚くまもられ、経済的基盤を整え、鎌倉時代末期には伽藍(本堂とかにある金ぴかのヤツ等のこと)が整備されました。

室町時代から江戸時代にかけて、何度も火災がおき、荒れ果てたこともありましたが、江戸時代の終わり(天明年間)に「大用国師」がお堂や山門の伽藍をなおして復興しました。

宗風を新しくして現在ある円覚寺の基礎を築かれました。 今日の静寂な伽藍は、創建以来の七堂伽藍の形式を伝えており、現在もさまざまな坐禅会が行われています。

「大方丈・心字池・柏槇の古木」

円覚寺境内の「大方丈」は通常は後悔されていおらず、定期的に行われる円覚寺の宝物を虫干しする際に公開されます。

大方丈の中は撮影禁止となっていますが、本尊の「釈迦如来坐像」や「五百羅漢図」や「十六羅漢図」を見学することが出来ます。

「方丈」は昔は住職が住む場所のことだったのですが、今は多目的に使われる会館として使用されています。

大方丈の庭園は心字池があり縁側からのんびり鑑賞することができます。

大方丈内にある「柏槇(ビャクシン)」の古木、鎌倉市の天然記念物に指定されています。近くで見ると迫力!

「妙香池・正伝庵・一撃亭」

創建当初よりある放生池、江戸時代初期の絵図に基づき、平成12年(2000)、方丈裏にある庭園と合致した自然なつくりに復元されています。

向こう岸の露出した岩盤を虎の頭に見立てて、「虎頭岩」と呼んでいます。

写真の真ん中に見えている「一撃亭」は普段は後悔されておらず見学はできません。

第二十四世「明巌正因」の住まいとなっていたのが「正伝庵」です。

本尊は「宝冠釈迦如来」

1348年(貞和4年)に現在では廃寺となっている「万寿寺」内に創建されました。1354年(文和3年)円覚寺境内に移築されました。

「明巌正因」は、国宝「洪鐘」の撰文をした、日本に禅を伝えた二十四流と称する禅傑の一人である「西礀子曇」の弟子です。

南北朝期に制作された「本尊宝冠釈迦如来像」と「木造明巌正因坐像」がお祀りされ、「木造明巌正因坐像」は、2020年(令和2年)国の重要文化財に指定されています。

禅を広めた「鈴木大拙」が住んでいたこともある。

「舎利殿・佛日庵・如意庵」

円覚寺境内の正続院の中にあり、鎌倉で唯一国宝に指定されているのが「舎利殿」です。

1563年(永続6年)の火災で焼失した後、1573年(天正元年)北条氏康の手によって太平寺の仏殿が現在地に移築されました。入母屋造りの建物で、室町期の建造と言われています。

「舎利殿」内には鎌倉幕府3代目将軍「源実朝」が宋の能仁寺より分骨したとされる「仏牙舎利」を蔵しています。舎利殿奥の「開山堂」には「仏光国師像」が安置されています。

美しい屋根の勾配や軒の反り、屋根の「扇垂木」が特徴で、屋根を大きく見せ対比によって小さ目な「舎利殿」の建物を大きく見せています。鎌倉期の建造物の特徴として江戸期などに見られる装飾の華やかさよりも、質素で堅実なつくりが醍醐味です。

「佛日庵」は鎌倉幕府執権を務めた「北条時宗」、「北条貞時」、「北条高時」をお祀りしています。

廟所とは石碑を建てたその上に木像を祀るお堂を建てたものが正式のお墓で、国に対して特に業績のあった人にのみ許されたものです。

円覚寺が建立されてから2年後「北条時宗」は1284年4月4日に亡くなっています。その後「佛日庵開基廟」が建立されたようですが、現在の開基廟は江戸時代1811年に改築されたものとされています。

新編相模風土記によればお堂の下に各遺骨を納めた石棺があるとの言い伝えが記されています。また幾度の困難な戦火をくぐり抜け、幕府をまとめあげていたことから学問の神、開運の神として崇められています

「白鹿洞・黄梅院・蔵六庵」

鎌倉「円覚寺」が建立され開寺され、「無学祖元」が説法をしたところ白い鹿の群れが現れ話しを聞きにきたと言い伝えられており。鹿の群れはこの洞窟から現れたされ「白鹿洞」と呼ばれるようになりました。

「円覚寺]の山号である「瑞鹿山」はこの伝説から名付けられたそうです。

「黄梅院」は、鎌倉幕府第八代執権「北条時宗」 の夫人である「東慶寺」を開いた「覚山尼」が時宗の菩提を弔うために建立した「華厳院」があった場所に足利氏が文和三年(1354)に創建した「夢想疎石」の塔所です。

「足利尊氏」が深く帰依しており、功績のある「夢想疎石」の塔所へ多くの寄進がなされました。

「黄梅院」は「夢想疎石」の教えを受けた夢想派の関東における中心地となっていました。

「夢想礎石」の功績に関係する五山文学は鎌倉~江戸時代初頭にかけて、「京都・鎌倉五山」禅僧によって書かれた漢詩文のこと。

応安元年(1368)、室町幕府二代将軍足利義詮の遺骨が分骨さており。「黄梅院」は足利氏を弔う菩提寺となった。

「黄梅院」には「聖観世音」をまつる観音堂があります。お参りしてご利益を頂きましょう。

境内には様々な花も咲いているので季節ごとの花を楽しめます!

「国宝の洪鐘」と「弁天堂」

関東一の大きさを誇る円覚寺の「洪鐘」へ続く階段。

円覚寺の「洪鐘」は関東で最も大きく(高さ259.5cm)で、国宝に指定されています。

円覚寺の開基「北条時宗」の子「北条貞時」 貞時が正安3年(1301)寄進したものです。国家安泰を祈願し制作されました。

物部国光が鋳造し、刻銘の銘文撰者は、当時、円覚寺の住職を務めた「西澗子曇(せいかんすどん)」です。

鎌倉時代後期を代表する関東一の「洪鐘」です。

洪鐘の製作は難航したそうで、鋳物師の物部国光は、二度鋳造に失敗します。「北条貞時」 は江の島弁財天に祈願するため7日7夜参籠しました。

その願いが通じたことにより物部国光は三度目の鋳造で成功したと伝えられています。

『皇帝万歳 重臣千秋 風調雨順 国泰民安』 (西澗子曇銘)の刻銘がなされています。

「北条貞時」は洪鐘鋳造の成功を「江の島弁財天」へ参籠した御加護であると感謝し「江の島の弁財天」を勧請し、鎮守として「円覚寺弁天堂」を建立しました。

60年に一度「洪鐘祭」が鎌倉で行われる。

こちらの弁天茶屋では、弁天ベジカレーや抹茶、甘酒などがいただけます。高台からの絶景は一見の価値アリです。

高台まで階段を昇って疲れた足を休めてはいかがでしょうか?

弁天茶屋からの絶景は必見です。写真だと伝わり切らないのが残念!ぜひ参拝して絶景を眺めて見て欲しいです。向こう側の山の麓には「東慶寺」があります。

「円覚寺の桜と紅葉」

鎌倉円覚寺「三門」前の桜です。一カ所に集まるのではなく所々に桜の木があるのが円覚寺の特徴です。静かに独りで咲いている姿が美しい。

鎌倉円覚寺では3月中旬~終わりごろ、桜が綺麗に咲いていました。

鎌倉円覚寺「妙香池」の紅葉です。桜のみならず紅葉も素晴らしい。円覚寺はもみじが特に多いので燃えるような赤い紅葉が美しいです。

晴れた日の太陽を浴びた紅葉は美しく、写真撮影も映えますね!

「円覚寺の見どころまとめ」

鎌倉円覚寺の境内は広くどれもオススメですが、特に見ごたえのあるオススメのみどころをまとめておきます!

みなさんの鎌倉観光の参考になれば幸いです!

拝観時間

「3月〜11月」 午前8:00から午後4:30

「12月〜2月」 午前8:00から午後4:00

無休(台風や雪の場合、休みとなることもあります)

拝観料

大人 300円

小人 100円

※団体割引はなしです。障害者手帳をお持ちのかた、およびその介護者(1名)、福寿手帳をお持ちのかたは無料。

撮影について

一脚や三脚などカメラの足や支えは、他のお客様にご迷惑にならないようお願いいたします。

樹木や杭、柱などに寄りかかって撮影しないでください。

商業的にご使用される場合は、使用許可を得てください。

交通アクセス

「電車でお越しの方」

東京/横浜より:JR横須賀線「北鎌倉駅」

下車徒歩1分

※JR東海道線・湘南新宿ラインご利用の場合は「大船駅」にてJR横須賀線に乗り換えてください。

「車でお越しの方」

横浜・横須賀道路「朝比奈インター」をおり20分

駐車場20台分あり

※予約は不可

「バスでお越しの方」

鎌倉駅発、江ノ電バス「大船駅行」「上大岡駅行」または「本郷台駅」行き

「北鎌倉駅」バス停下車徒歩1分

駐車場

円覚寺門前駐車場

「普通車」 最初の1時間600円、以降30分毎に300円

「大型車」 最初の1時間2000円、以降30分毎に1000円

コメント